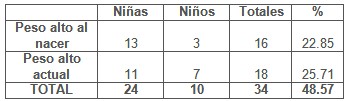

Cuadro 4. Pesos altos al nacer y actuales

Fuente: Encuesta aplicada a 70 niños y niñas de una Clínica de Tlalnepantla, Estado de México, de septiembre a diciembre del 2010.

En el cuadro 4 se observa que un 22.85% de la muestra tuvo un alto peso al nacer. Mientras que el 25.71% tuvo un peso alto actual, esto quiere decir que el número de niños con alto peso al nacer se incrementó en 2 para la cifra de alto peso actual.

La mayor parte de la muestra tuvo pesos promedio (45.71%), sin embargo hay un 31.42% de la muestra que tuvo un peso bajo al nacer, contra un 22.85% de altos pesos al nacer. Al aplicar la prueba ‘z’ de diferencia de dos proporciones independientes resultó un valor de ‘z’ de 1.14 que da una diferencia del 74.98% lo que indica que no hay diferencia significativa en los resultados por lo que las cifras de pesos altos y bajos al nacer son similares.

Lo mismo sucede con los pesos bajos y altos actuales en donde los pesos bajos actuales dieron un 24.28%; y los altos actuales dieron un 25.71%. Al aplicar la prueba ‘z’ de diferencia de dos proporciones, ésta nos da una ‘z’ de 0.19 con una diferencia del 15.86%, por lo que no hay diferencia significativa tampoco en estas variables.

En cuanto a los pesos registrados al nacer y los actuales se aplicó la prueba ‘z’ de diferencia de dos proporciones que nos arrojó un valor de ‘z’= 1.01 con una diferencia significativa del 69.22% por lo que no hay diferencia significativa entre los pesos registrados al nacer y los actuales.

Se aplicó estadística inferencial paramétrica con la Prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson para saber si la ingesta de alimentos variada y abundante fue lo que provocó el aumento de peso en los niños; la prueba arrojó una cifra de r = 0.39 que indica una correlación positiva de débil a media; esto significa que es probable que la alta ingesta de alimentos esté causando el aumento de peso en los niños, pero que hay otros factores que también se deben considerar. Se aplicó estadística inferencial paramétrica de diferencia de dos proporciones que arrojó un resultado de z = 2.57 con una probabilidad de diferencia significativa del 99.02% por lo que en los pesos al nacer de las niñas con respecto a los pesos altos actuales sí existe una diferencia significativa importante, es decir, hubo un aumento importante de peso en las niñas.

Se aplicó estadística inferencial paramétrica con la Prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson para saber si la ingesta de alimentos fue lo que provocó el aumento de peso en las niñas; la prueba arrojó una cifra de r = 0.50 que indica una correlación positiva media; esto significa que es probable que la ingesta de alimentos esté causando el aumento de peso en las niñas, pero que hay otros factores a considerar.

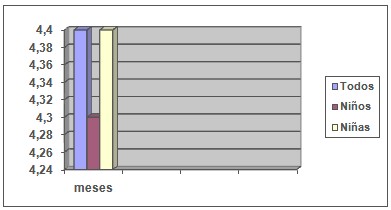

Gráfica 3. Edad de inicio de la ablactación

Fuente: Encuesta aplicada a 70 niños y niñas de una Clínica de Tlalnepantla, Estado de México, de Septiembre a Diciembre del 2010.

La edad de inicio de la ablactación para toda la muestra fue de 4.4 meses; para los niños fue de 4.3 meses y para las niñas de 4.4 meses; 9 niñas de la muestra no la han iniciado, y 3 niños tampoco la han iniciado, lo que nos hace un total de 12 niños de la muestra que no han iniciado la ablactación que corresponde al 17.14% de la muestra.

Seis niñas iniciaron la ablactación antes de los 4 meses que son los recomendados por los especialistas, lo que nos da el 13.33% de la muestra de las niñas; y 3 niños también iniciaron antes de los 4 meses, lo que nos da el 12% de la muestra de los niños. El porcentaje total de niños y niñas que iniciaron la ablactación antes de los 4 meses recomendados es del 12.85%.

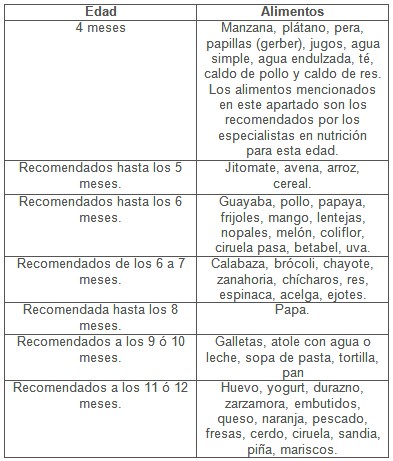

Cuadro 5. Alimentos empleados en el inicio de la ablactación

Fuente: Encuesta aplicada a 70 niños y niñas de una Clínica de Tlalnepantla, Estado de México, de Septiembre a Diciembre del 2010.

Se puede observar en el cuadro 5 que los alimentos dados a los niños al iniciar su ablactación no son rigurosamente los recomendados por los especialistas al igual que se presentó en la Prueba Piloto. Algunos de ellos sí corresponden a la dieta de un bebé de 4 meses, pero la mayor parte, son alimentos recomendados para una edad más avanzada del bebé o la bebé.

DISCUSIÓN

En la muestra se encontró un 64.28% de mujeres y un 35.72% de hombres, por lo que hubieron más mujeres que hombres. La edad promedio encontrada en la muestra fue de 6.5 meses en el momento de aplicar la encuesta, por lo que en la media ya están en edad de que se les agregue a su dieta alimentos diferentes a la leche materna.

Un 40% de la submuestra de hombres tuvieron un peso promedio al nacer, el 48% tuvo bajo peso al nacer y un 12% tuvo peso alto al nacer. Casi la mitad de la submuestra registró un peso bajo al nacer.

El 40% de la submuestra de niños tuvo un peso actual promedio, otro 40% tuvo bajo peso actual y un 20% tuvo alto peso actual.

Con respecto al peso que registraron al nacer, el peso promedio se conservó en el 40%, el peso bajo al nacer disminuyó del 48% al 40% en el peso bajo actual; pero en el peso alto al nacer se pasó del 12% al 20%, es decir, aumentaron el número de niños con peso alto actual. En la Introducción del trabajo se menciona que en México se observa una ganancia de peso a partir de los tres meses de edad, lo que quedó comprobado al obtener un resultado en el porcentaje de niños con alto peso actual que pasaron de 12% de peso alto al nacer al 20% de alto peso actual.

Pero en este país de contrastes como lo es México, existen casos divergentes, más de un millón de niños mexicanos menores de cinco años de edad, 12.7% de la población de ese rango, padecen desnutrición crónica representado esto en el 40% de los niños de la muestra que tienen bajo peso actual. Este dato es preocupante ya que ORTEGA A., OSORIO M. F., MONZÓN D. y VEGA M. 2009. MediSur Revista Científica disponible en:

http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/

mencionan que “Se evidencia que los niños con bajo peso al nacer tienen un riesgo de casi 5 veces mayor de ser desnutridos y que en el periodo preescolar puede aparecer una forma tardía de marasmo alimentario”; esto lo mencionan en su trabajo titulado “Caracterización de niños menores de cinco años con malnutrición proteico-energética grave atendidos en una clínica de Timor Leste”, al parecer los niños encontrados en nuestro trabajo con bajo peso al nacer y actual tendrán problemas de nutrición posteriormente.

Pasando ahora a la submuestra de las niñas, tenemos que un 33.33% de ésta tuvo un peso promedio al nacer, un 62.22% tuvo bajo peso al nacer y un 4.44% tuvo un alto peso al nacer. El mismo fenómeno que se presentó en los niños también está presente en las niñas, sólo que el porcentaje de pesos promedio en las niñas es menor al de los niños, las niñas con bajo peso tuvieron un porcentaje mayor al de los niños y hubo un porcentaje menor de altos pesos al nacer.

En cuanto al peso actual de las niñas un 31.11% está en peso promedio actual, un 46.66% tuvo un bajo peso actual y un 22.22% registró peso alto actual. Aquí también hubo un porcentaje menor en las niñas de pesos promedio respecto a los niños, hay un porcentaje ligeramente mayor de niñas con bajo peso actual con respecto a los niños y un porcentaje muy ligeramente mayor con respecto a los altos pesos actuales.

En cuanto al alto peso en las niñas de la submuestra al nacer sólo habían 2 y en el alto peso actual ahora encontramos 10 niñas, la cifra subió en 8 niñas, de un 4.44% ahora tenemos un 22.22%, el porcentaje aumentó en un 17.78%, la prueba estadística aplicada nos indica que entre estas cifras sí hay una diferencia significativa por lo que las niñas sí tuvieron un aumento de peso importante. Hay que recordar que si se le dan alimentos no recomendados para su edad podrá después desarrollar obesidad, y esto se puso de manifiesto con el incremento de niñas con peso alto actual que pasó de un 4.4% al nacer a un 22.22% en el peso actual, y la prueba estadística aplicada nos dice que si hubo una diferencia significativa entre los pesos registrados al nacer con respecto a los pesos actuales, es muy probable que además del factor genético los factores externos estén ocasionando un elevación en el peso de las niñas, esto sustentado en los alimentos que se les dan y que aún no están recomendados para la edad en que iniciaron la ablactación IÑARRITU M. C. 2012. Alimentación del niño menor de un año. Ponencia.

En cuanto a la edad de inicio de la ablactación para toda la muestra fue de 4.4 meses; para los niños fue de 4.3 meses y para las niñas de 4.4 meses; lo cual está bien porque en la Introducción de este trabajo se menciona que la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal (SEPDF, 2008) recomienda a las madres el inicio de la ablactación a partir de los cuatro meses de vida. Reconociendo que el lactante está preparado por su desarrollo para aceptar alimentos complementarios entre los cuatro y los seis meses de edad KLEINMAN, R. E. 2006. Manual de Nutrición en Pediatría. Argentina: Ed. Intersistemas.

Nueve niñas de la muestra no han iniciado la ablactación, y 3 niños tampoco la han iniciado, lo que nos hace un total de 12 que no han iniciado la ablactación que corresponde al 17.14% de la muestra.

Seis niñas iniciaron la ablactación antes de los 4 meses que son los recomendados por los especialistas, lo que nos da el 13.33% de la muestra de las niñas; y 3 niños también la iniciaron antes de los 4 meses, lo que nos da el 12% de la muestra de los niños. El porcentaje total de niños y niñas que iniciaron la ablactación antes de los 4 meses recomendados es del 12.85%. Estos resultados coinciden con lo encontrado por VANDALE S., RIVERA M.E. KAGEYAMA M.L., TIRADO L.L. y LÓPEZ M. 1997 en su trabajo “Lactancia materna, destete y ablactación: una encuesta en comunidades rurales de México”, en el que mencionan que “la ablactación se efectúa antes del segundo semestre de la vida”, razón por la cual recomiendan “elaborar programas que promuevan la alimentación al seno materno y la ablactación correcta en la población infantil de las comunidades rurales de México”; cabe señalar que este trabajo fue realizado en 1997, y el nuestro en el 2010 – 2012 y seguimos encontrando los mismos hallazgos.

Los alimentos dados en la ablactación no son exactamente los recomendados por los especialistas, aunque algunos de ellos sí correspondan a la dieta de un bebé de 4 meses. La mayor parte ellos son alimentos recomendados para una edad más avanzada del infante. En la Introducción de este trabajo se dice que se deben tener en cuenta las consecuencias que tanto a largo, como a corto plazo pueda tener la alimentación durante esta etapa tan temprana e importante de la vida. De acuerdo a la ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN (ENSANUT) del 2006, en México los infantes registraron un incremento de 39.7% de sobrepeso y obesidad, en este trabajo sin que se trate de sobrepeso y/u obesidad tuvimos un alto peso actual en niños del 20% y en niñas del 22.22%, cifras que tienen un cierto acercamiento con las de ENSANUT (2006).

Es necesario hacer énfasis en que la administración de los alimentos debe ser paulatina y que en muchos de los casos de los infantes de la muestra se les están dando antes de lo recomendado por los especialistas y también mayor cantidad de lo sugerido por las y los expertos. En este sentido, el trabajo de HERNÁNDEZ M. y SALINAS P.J. 2003 titulado “Relación entre lactancia materna y estado nutricional Lahula. Mérida. Venezuela”, reporta resultados similares al nuestro ya que ellos encontraron que “el 39.4% de las madres amamantaban a sus hijos hasta el tercer mes de edad”, nosotros también encontramos un 12.85% en el que les administran alimentos diferentes a la leche materna en ese tercer mes de edad.

Ya se mencionó que hay estudios recientes que señalan las relaciones entre los hábitos dietéticos del niño y determinadas enfermedades que se inician en la edad adulta. Un grupo de importantes enfermedades denominadas globalmente como crónico degenerativas, aunque se expresan clínicamente de la tercera a la quinta década de la vida, se inician durante la infancia y su desarrollo, no es una manifestación obligada del proceso del envejecimiento, sino que guarda relación con algunos parámetros antropométricos y con los niveles séricos de determinadas sustancias que a su vez son influidos por errores dietéticos o alteraciones de la nutrición del lactante o incluso del feto. El prototipo de estas enfermedades es la aterosclerosis, que se inicia en los primeros años de vida y cuya evolución depende entre otros factores, de la ingesta de determinados tipos de grasas y cantidades excesivas de colesterol GIL A. 2009 Alimentación y salud. Disponible en:

www.unia.es/index2.php?option=com_hotproperty&task

Por tal motivo, hay que tener cuidado en darle embutidos a las y los lactantes ya que en cuanto a los lípidos, se observa que su absorción es deficiente durante los primeros meses de la vida. Las sales biliares no se sintetizan en cantidad suficiente y en forma madura antes de los seis meses de edad. Por lo tanto, no es conveniente incluir en la dieta alimentos no lácteos que contengan lípidos de difícil absorción para el lactante. El proceso de la ablactación debe ser progresivo y lento, siempre observando la tolerancia, los gustos y desagrados con respecto a los diferentes alimentos que se ofrecerán al bebé, es por ello que este proceso se debe iniciar con cierto orden y características de los alimentos para poder apoyar al niño en este evento transitorio. Cabe señalar que ORTEGA A., OSORIO M. F., MONZÓN D. y VEGA M. 2009 en su trabajo titulado “Caracterización de niños menores de cinco años con malnutrición proteico-energética grave atendidos en una clínica de Timor Leste”, encontraron que “la ablactación incorrecta y la lactancia materna prolongada por más de seis meses influyen en su estado nutricional”. En nuestro estudio también encontramos que hay una ablactación incorrecta en algunos de los bebés, situación que se debe de atender para evitar problemas nutritivos a estos infantes en el futuro.

Finalmente MELLADO A. M. y colaboradores 2006 señalan en su trabajo “Intervención educativa a madres de niños menores de un año para elevar el nivel de conocimientos sobre nutrición en un sector del Municipio de Zacualpa, abril- septiembre 2005” que en su estudio “el tema donde hubo mayor dificultad para las madres fue el de conocimientos sobre ablactación” lo que pudimos comprobar en nuestra investigación, ya que por falta de conocimientos, las madres les dan a sus bebés alimentos no apropiados para la edad que cursan estos infantes.

CONCLUSIONES

1. El 64.28% de la muestra estuvo formada por niñas y el 35.72% por niños. En la muestra hubo más niñas que niños.

2. La edad promedio de toda la muestra es de 6.5 meses.

3. La edad promedio del comienzo de la ablactación para los infantes que ya la habían iniciado se ubicó en los 4.4 meses. Hubo casos en las y los encuestados que no habían iniciado la ablactación. La edad mínima del inicio de la ablactación fue a los 3 meses, y la máxima a los 6 meses con un rango de 2 meses de diferencia en su inicio.

4. La ingestión de alimentos diferentes a la leche materna no es el único factor que determina el peso.

5. Algunos de los alimentos dados al iniciar su ablactación son los adecuados, sin embargo, hay una gran cantidad de alimentos que se les dan a los niños y niñas que no están apropiados para la edad que cursan.

6. Veinticuatro niños y niñas iniciaron la ablactación a los cuatro meses de edad dando un porcentaje del 34.28% de la muestra y la sobrealimentación no es la única causa de las variaciones en el peso de estos infantes.

7. Se aceptó la hipótesis de investigación que dice: “Algunos de los alimentos que dan las madres al iniciar la ablactación a un grupo de infantes que acuden a una Clínica de Tlalnepantla, Estado de México son inadecuados para la edad de los niños y las niñas”.